ホワイトバランス・カラーバランスのRAW現像

RAW現像ではホワイトバランスとは言わずにカラーバランスという言葉を使ったりする時があります

実際は同じ事ですね。

写真全体の色調を意味します。

どんな雰囲気の画像にしたいか?

最終的なゴールにカラーバランスはとても重要だと思います。

以下、カラーバランスを調整する上で私が気を付けている点を記します。

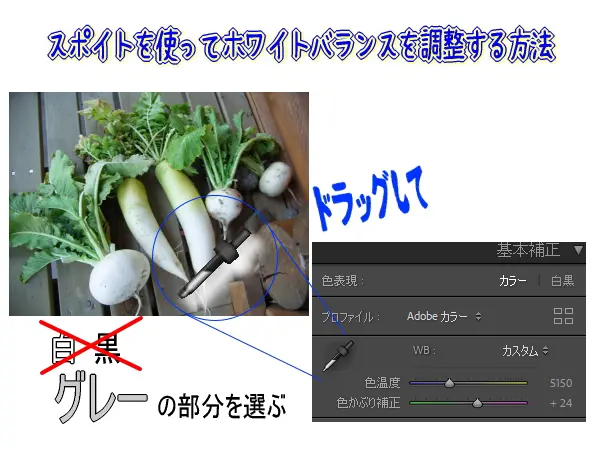

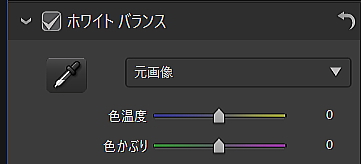

Lightroomのスポイトで簡単ホワイトバランスの調整の仕方

初心者はLightroomのスポイトを使うと簡単にホワイトバランスを調整できるでしょう。

スポイトをドラッグしてグレーの部分の色を取れば画面が変わります。

グレーの部分がない場合もあるでしょう。

明るくもなく暗く黒っぽくもなっていない箇所を選べばいいです。

なんかしっくりしなかったら、何度でもやり直し出来ます。

ホワイトバランスを調整すべき色 青と黄色

グリーンとマゼンダも調整すべきなのでしょうが、写真への影響度合いが大きいのは青と黄色だと私は感じています。

私が特に気にしている青と黄色の色調補正について以下に記します。

夏と冬の空の色では違う処理を

風景写真では、GND(グラデーションND)フィルターは必需品です。

GNDフィルターとは風景写真の空の部分である上部の明るさを抑えるフィルターです。

風景写真においては空の部分の画像処理の手法が重要になります。

以下、夏と冬の空の典型的な事例を紹介します。

Lightroomで夏の空が大きい写真は青かぶりを補正しよう

下の写真はまだ車も通らない朝の街を撮影したものです。夏の青い空です。

青空は気持ちいいですね。

だから私は青空が写った写真が好きです。

初めてカメラを持ってから何度、青い空の写真を撮ったことでしょう。

長い間、青空の写真が青かぶりしているとは思いもしませんでした。

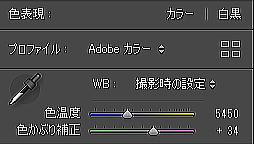

Lightroomのスポイトの絵をしたホワイトバランス選択ツールを使ってホワイトバランスを調整します。

白ではなく、グレーの部分をスポイトで色を拾います。

この写真では日陰は黒っぽくなっているので、雲の影になっている部分がグレーです。

下の写真がLightroomのスポイトを使ってホワイトバランスを調整した写真です。

なあんだ、青かぶりしていたんだぁ

・・・と気づきます。

青い空が入った写真は多くは青かぶりしてしまうのですね。

これはRAW現像で直すべく気を付けておきたいものです。

冬の逆光の空を青く仕上げよう

一方、冬では葉は枯れ落ち、花は硬い蕾で被写体になるものが少なくなります。

そこでコントラストが強くなる逆光での撮影が多くなりがちです。

冬の逆光では空の色が下の様に薄くなります。

Lightroomで段階フルターを使って仕上げたのが下の写真です。

空のホワイトバランスを青く調整しました。

夏と冬、順光と逆光、それぞれRAW現像の仕方を変える事になります。

草花の派手な色を抑えよう

上記の青かぶりには反対の色の黄色に向けて色温度のバーを移動させます。

逆に黄色を抑えたい写真もあります。

私の場合は草花の写真の場合は黄色を抑えるRAW現像をする時が多いです。

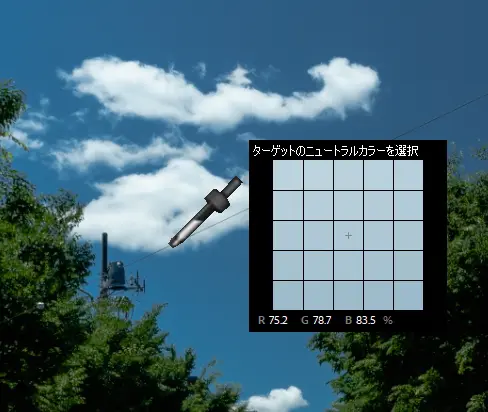

例えば下の写真です。

葉を接写した写真です。

緑の葉脈が面白げです。

緑には黄色が混じっています。

黄色は発色性があるので、派手になりがちです。

黄色を抑えると明細が引き立つ様になります。

下の写真は色温度を青色方向に移動させたものです。

上の写真より葉脈が白っぽくなりくっきりしました。

草花の写真には黄色が出しゃばる場合があります。

青色で抑える様、私は試みています。

カラーバランスを整えるタイミング

私は露出とコントラストを調整してから、カラーバランスを触っています。

露出で色合いがかなり変わって来ます。

それなのでいの一番に色調補正をすることはないです。

例えば下はRAW現像する前のミツバチの写真です。

蜜を集めている所なのでしょうね。

露出とコントラストを変えると色合いが下の様にかなり違ってきます。

グリーンの感じがかなり変わったと思います。

それ故、カラーバランスを整えるのは、露出とコントラストの後にしています。

でも、結局、色々他のRAW現像項目をいじった後、もう一度、カラーバランスは触る事になりますね。

最後にマゼンダ方向に少しカラーバランスを補正して下の様に仕上げてみました。

Lightroomでのカラバランスの調整方法

写真加工ソフト毎、カラーバランスを整える機能の名前は別々ですね。

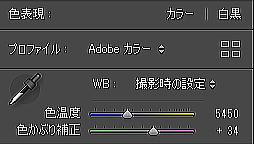

AdobeのLightroomでは以下の項目が該当すると思います。

- 色温度

- 色かぶり補正

- キャリブレーション

- カラーグレーディング

- トーンカーブ

色温度

色温度というのはK(ケルビン)単位として表現するそうでうす。

参照 オリンパスの色温度の説明

Kの値が大きい程、青味が増し、小さい程、赤味が増した色合いになります。

写真を撮影する時は「ホワイトバランスを○×に設定する」なんていう表現をします。

そのカメラのホワイトバランスのK値は以下の様になります。

カメラでのホワイトバランスのK値

| WB選択 | K(ケルビン) |

|---|---|

| 晴天日陰 | 7500 |

| 曇り | 6000 |

| 晴れ | 5300 |

| 白熱蛍光灯 | 4000 |

| 白熱電球 | 3000 |

RAW現像ソフトLightroomでは、青と黄色のバランスを調整する項目があります。

実際、私は最も気を使うのが青と黄色の色調です。

色かぶり補正

同じようにLightroomやPhotoDirectorでは、緑と赤紫の調整を色かぶり補正と表現しています。

私からすると最も色かぶりし易いのは青だと思うのですが ・・・

それは比較的明るい部分に青は色かぶりするので、気になり易いです。

緑と赤紫、グリーンとマゼンダは影になった部分に付き易いと言います。だから暗い部分の色合いを見て調整する事になります。

下の動画は逆にあえて色かぶり補正を強めた事例です。

怪しげなネオン色の夜景を演出しました。

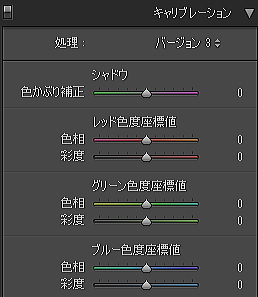

キャリブレーション

私が使っているオリンパスのカメラにはオリンパスブルーと言われる青色があるそうです。

その様にカメラ毎に色合いの幅があると言います。

それを調整するのがキャリブレーションと言うらしいです。

でも、実際はそういう事とはお構いなしに色調調整に私は使います。

色を調整する機能が凝縮されていて、結構便利です。

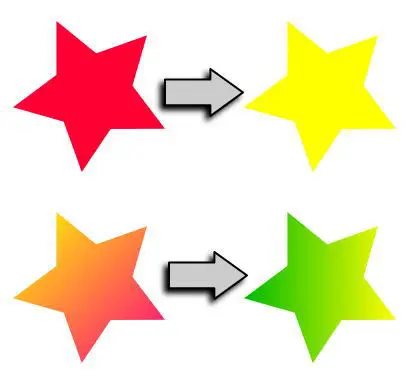

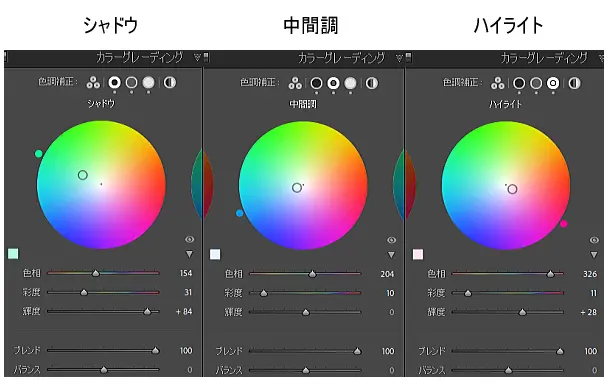

カラーグレーディング

カラーグレーディングは画期的な機能です。

明るい所と暗い所、そして中間域の色調を別々に設定出来ます。

カメラで撮影したままの写真では、その場の雰囲気が被写体に反映されています。

例えば、季節、天気、気温などです。

それらをいっぺんに変えてしまう程の威力があります。

それ故、撮影した時と全く異なる画像を作りこめます。

多用するとRAW現像の域から出てしまう事になるでしょう。

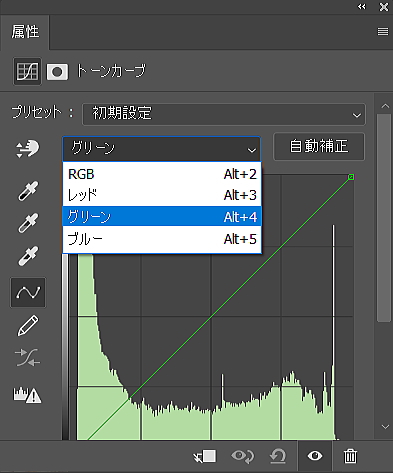

トーンカーブ

Lightroomのトーンカーブには色調補正機能がありません。

でも、Photoshopにはレッド、グリーン、ブルー毎にトーンカーブを操作して色合いを変える事が出来ます。

この機能が最も様々な設定が出来るのだと思います。

でも、私は操作が面倒なので使いません。

やはり、Lightroomの方が使い勝手がイイです。

効果的なカラーグレーディング

人工物ならば、単色で塗ったりしますが、自然は一様の色相ではないです。

例えば製品のラベルの色を赤から黄色に変えるのは簡単です。

でも、自然にある赤を緑に変えるというのは単純にはいきません。

自然は色が少しづつ変化しているからです。

それがカラーグレーディング機能なら、自然に色合いを変えるというのが凄いです。

以下、私が特に紹介したいカラーグレーディングを利用するケースについて記します。

カラーグレーディングならくすんだ色を変えられる

ファインダーをのぞくとくすんだ色が見えて嫌だなと思う時があります。

鮮やかで綺麗な色ばかりが自然にあふれているわけではありません。

例えば、鴬色、カレー色、とどめ色、オリーブ色 ・・・

これらのくすんだ色を変えるのにカラーグレーディングは効果を発揮します。

下の梅の写真の背景はあまり良い色ではありません。

黄色と緑と茶色が混ざった様な暗い色です。

そこでカラーグレーディングで修正しました。

中間調にはこのくすんだ色の反対側の色を少しのせました。

シャドウには青色と緑色の中間色を入れました。

ハイライトにはシャドウとは反対側の色を少しのせました。

緑は梅の背景に葉があってもおかしくないので不自然には感じられません。

この様にカラーグレーディングで調整したのが下の写真です。

くすんだ色は消え、雰囲気が変わったと思います。

ここまで写真の印象を変えられるカラーグレーディングは凄い機能だと思います。

カラーグレーディングで朝夕の陽ざしを作る

下のススキの写真は午前早い時間に撮影しました。

空が大きく入っているので少し青かぶりしています。

カラーグレーディングでハイライトに赤みを、シャドウに黄色をのせてみました。

午前の優しい陽ざしを狙ってみました。

カラーグレーディングなら花の雰囲気を変えられる

花の写真は優しく撮りたいので、前ボケを入れたり背景をぼかしたりしますね。

RAW現像においてもソフトな雰囲気を作り込んでいきたくなります。

下の写真は野に咲く黄色い花です。

緑の中にポツンと咲いています。可憐な感じです。

露出、コントラスト、明瞭度などを調整し、柔らかい感じが出る様にしました。

色調はカラーグレーディングでも調整をしました。

花の色の黄色をハイライトに指定しました。

シャドーは黄色の反対側、青を入れましたよ。

黄色が抑えられ、やさしい緑色になりました。

カラーグレーディングは効果的で私の好きな設定です。